|

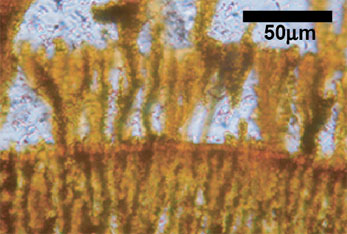

奈良県入之波温泉の源泉付近に発達する鉄に富む堆積物には鉄酸化細菌の代謝に伴った水酸化鉄から構成される。

細菌は温泉水中に微量に含まれる酸素を用いて2価の鉄を3価に酸化することでエネルギーを得て,二酸化炭素を同化して自分の体を作る。

この時,3価の鉄は細菌体の周囲に水酸化鉄として沈澱し,幅10ミクロン程度のヒモ状構造か生成する。細菌の成長は50ミクロンほどで停止するため,その結果,縞状の組織が残される (Takashima et al., 2008)。

始生代の縞状鉄鉱層の中には,これに類似する組織を持つものもあることから,これらは海底での鉄酸化細菌の活動により形成されたのかもしれない。 |

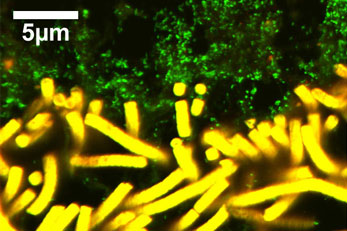

トラバーチンの中には厚さ1mmにも満たない縞状組織が観察される。大分県長湯温泉などでの観察結果は,これらが光合成細菌(特にシアノバクテリア)の活動に関連してできたことを示している。

遺伝子蛍光プローブ (FISH) 法での観察結果(右図)は,昼に成長するシアノバクテリア(太い黄色い菌体)が,夜に増殖する従属栄養細菌(緑の小さい菌体)に覆われていることを示す。トラバーチン表面での微生物群集の入れ替わりを反映して,日輪組織が発達していくものと考えられる。

同様の組織は始生代・原生代のストロマトライトにも認められる。 |

|

私たちが行ってきた研究の中で最も重要なのは「トラバーチンに発達する縞状組織は日輪である」と見いだした事にある。この事実は普遍的であり,これまで,奈良県入之波温泉・大分県長湯温泉・鹿児島県妙見温泉などで確認した。日輪組織は,トラバーチン表面に生息するシアノバクテリアの光合成リズムに起因する。ただし,場所によって構成微生物群集が異なっており,日輪形成プロセスも違う (Okumura et al., 2013a, b)。

縞状組織の日リズムを証明するために用いる方法は「連続観測」である。ターゲットとなるトラバーチン堆積物は24時間以上継続して観察/サンプリングされる。下の図は長湯温泉で行った研究例。採集したサンプル断面の表面部分を拡大したものだ。昼間に黒っぽい層が,夜に茶色っぽい層ができるのが明確に読み取れる (Okumura et al., 2011)。 |

|

|